张隆溪教授A History of Chinese Literature (2023年) 第13章是From Lu You to Xin Qiji: Poetry and Ci Lyric in the Southern Song (p.251-269),主题就是“从陆游到辛弃疾”。

张教授对辛弃疾(号稼轩居士)的评价很高,认为稼轩词处于南宋词的高峰(p.261-269)。Xin Qiji and the Height of Ci Lyrics in the Southern Song这一节,在书中占了8-9页的篇幅,相当于书中Chu ci or the Songs of Chu 和 Qu Yuan the Man and the Poet 两节相加的长度,由此足见辛弃疾在A History of Chinese Literature (2023年)的分量之重。

在讨论辛弃疾的段落中,张教授翻译了稼轩词若干首,其中有译文Our soldiers in the north ……引起了笔者的特别注意。原来,Our soldiers in the north ……相当于辛词中的“燕兵”(燕兵夜娖银胡䩮)。

笔者感到好奇:Our soldiers是指辛弃疾称自己的兵,然而,查看原词的用语,辛弃疾写了“燕兵”,所以,问题是:为什么稼轩要称自己的兵为“燕兵”?奇怪。

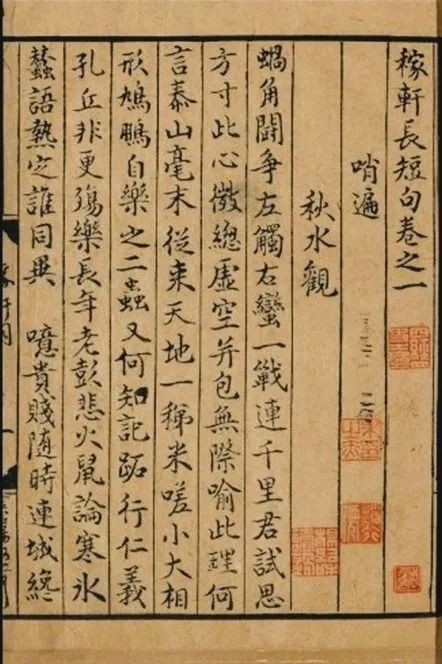

“燕兵夜娖银胡䩮”见于辛弃疾《鹧鸪天・壮岁旌旗拥万夫》(邓广铭《稼轩词编年笺注》卷四)。

辛弃疾另有一首《摸鱼儿・更能消几番风雨》,张教授的解说,更是令人大惑不解,其中还涉及“以原文字面意义为基础”的阐释原则,又和“讽寓解释”(allegorical interpretations)息息相关。

一两首稼轩词如何阐释事小,阐释的基础问题则事关重大,不容草率对待。

《鹧鸪天・壮岁旌旗拥万夫》中的“壮岁”,就是辛弃疾少壮之时。此词附有小序:“有客慨然谈功名,因追念少年时事,戏作”(邓广铭《稼轩词编年笺注》卷四,页708。)

辛弃疾年轻时曾经参与抗金起义(耿京义军)。《鹧鸪天》这首词,记录他回忆起绍兴三十一年(1161-1162年)义军与金兵对峙的场景。

In prime under my banner an army of ten thousand strong,

Crossing the river in surprise attack the calvary charged on.

Our soldiers in the north held their silver quivers at night,

At dawn our golden arrows flew in an immense throng.

Recall the past affair,

And sigh over myself today.

The wind of spring cannot dye my white hair.

I am to exchange my treatises on conquering the enemies

For my neighbor’s book on tree planting and care.(Zhang, p.267)

壮岁旌旗拥万夫, 锦襜突骑渡江初。

燕兵夜娖银胡䩮, 汉箭朝飞金仆姑。

追往事,叹今吾, 春风不染白髭须。

却将万字平戎策, 换得东家种树书。

“渡江”,指渡过长江。原来,辛弃疾生于北宋灭亡后的沦陷区(今山东济南),当时北方由金朝统治。

辛弃疾自幼心怀抗金复国之志,22岁时(1161年)趁金朝南侵、中原动荡之际,在家乡组织起义军,后率部投奔山东抗金义军领袖耿京,担任“掌书记”。

1162年,耿京被叛徒张安国杀害,义军溃散。辛弃疾得知后,率50多名骑兵突袭金营,生擒张安国,并收拢残部一万多人,突破金军防线,南渡长江,归降南宋朝廷。这一“渡江”行动,是辛弃疾军事生涯的开端,也成为他抗金报国的象征。

《鹧鸪天》词中写辛弃疾回忆“渡江”往事,既是对自己青年时期勇武壮举的追念,也暗含对南宋朝廷偏安江南、未能重用抗金力量的感慨。

“旌旗拥万夫”“锦襜突骑”等描写,凸显了当年义军的雄壮气势,与晚年壮志难酬的境遇形成对比,体现了稼轩的深沉忧愤(“叹今吾”)。

《鹧鸪天·壮岁旌旗拥万夫》的写作背景既明,接下来我们探讨细节方面:辛弃疾何以写“燕兵”?

“燕兵夜娖银胡䩮”的“燕兵”,张隆溪教授的翻译是:Our soldiers in the north.

这里的“燕兵”,有两种注释。程郁缀选注《历代词选》解释为“北方抗金义军”(人民文学出版社,2004 年,页513)。但是,郭勤编著《宋词三百首释注》(四川大学出版社)却解释为“金兵”(页344) 。哪一个比较妥当呢?

从地域划分来看,“燕”指的是河北省北部和辽宁省西部,此地自五代十国起便隶属于少数民族政权,先为辽,后为金,总之由五代后晋到南宋这时期燕地是契丹、女真政权的大本营。

原来,936年,石敬瑭(后唐河东节度使)在自立为后晋开国皇帝的过程中,曾向契丹求援。契丹出兵助石。天福三年(938年),石敬瑭按照契丹的要求把燕云十六州割让给契丹。

北宋宣和年间(1123-1125),北宋曾短暂控制燕云地区(未完全收复),最终仍被金朝夺回。

北宋欧阳修所撰《新五代史》卷五十二之中“燕兵”多次出现,例如:“初,契丹留燕兵千五百人在京师,高祖〔刘知远〕自太原入,告者言其将反,高祖悉诛于繁台,其亡者奔于邺。燕将张琏先以兵二千在邺,闻燕兵见杀,乃劝重威〔杜重威〕固守。高祖已杀燕兵,悔之……”(《新五代史》杂传第四十)。

“契丹留燕兵千五百人在京师”这句说明后汉时“燕兵”在契丹辽人的控制之下。下文还提到“燕将”。

南宋人辛弃疾因袭《新五代史》“燕兵”之称,是有可能的。欧阳修去世时(1072 年),北宋仍处于中期(距北宋灭亡还有55年)。《新五代史》是北宋之书。

如果从称谓词的角度来考虑,辛弃疾是山东济南人,他抗金的活动地区也在山东,他若描述自己的抗金壮举,鲁地义军不大可能自称“燕兵”。

如果从词句对仗的角度来考虑,“胡对汉”比“汉对汉”更为工整,且更能突出金兵、汉人双方对峙的紧张气氛。所以,“燕兵”应指“金兵”,而不是“北方抗金义军”。

关于“燕兵”何所指,近代学者刘逸生说得十分明确:“‘燕兵’自然指金兵。燕本是战国七雄之一,据有今河北北部、辽宁西部一带地方。五代时属契丹,北宋时属辽,沦入异族已久。所以决不是指宋兵。由于辛弃疾远道奔袭,擒了叛徒,给金人以重大打击,金兵不得不加强探听,小心戒备。‘夜娖银胡䩮 ’便是这个意思。 ”(刘逸生《宋词小札》,中国青年出版社2011年版,页244)。

唐朝边塞诗已经确立“以历史地域代指现实敌军”的借代手法,辛词因之,并无不妥(例如唐代王昌龄《从军行》有“不破楼兰终不返”之句,实际上楼兰在五胡乱华的时期遭受了重创,不再是外患,但唐人作诗仍称外敌为“楼兰”)。

刘逸生“‘燕兵’自然指金兵”之说,和张隆溪教授的说法,截然相反。

“燕兵夜娖银胡䩮”的“䩮”(音 lú)在古汉语中特指盛箭的容器,即 “箭筒”“箭囊”。《说文解字》未收录该字,但《广韵》释为 “箭室”,《集韵》称 “盛矢器”。其形制多为皮质或木质圆筒,开口处或有盖,便于携带箭矢。

“胡䩮”之“胡”在此处未知是否源自游牧民族(如契丹、鲜卑等)。游牧民族以骑射为长,箭筒是必备军器,为适应骑战需求,设计上更注重便携性与耐用性,常以皮革制成,外饰金属或纹样。

刘逸生指出,胡䩮另有一种用途:夜间可以探测远处的音响(敌情)。

唐人杜佑《通典》卷一五二《守拒法》说:“令人枕空胡禄卧,有人马行三十里外,东西南北皆响见于胡禄中。名曰地听,则先防备。”

宋人《武经备要前集》卷六说法相同:“犹虑探听之不远,故又选耳聪少睡者,令卧地枕空胡鹿――必以野猪皮为之――凡人马行在三十里外,东西南北皆响闻其中。”

刘逸生指出:“胡禄、胡鹿、胡䩮,写法不同,音义则一。”(按:以上皆转引自《宋词小札》页244)。看来“胡”字之用,是比下一字稳定的。

也许,“胡”字表示“胡人的”。辛弃疾可能是用“胡䩮”来暗示“燕兵”是胡人?这点我们虽未能确定,然而,在古代,中华民族对来自于西方或北方少数民族地区的物种,多以“胡”字冠名,例如胡笳、胡瓜、胡萝卜等。

“夜娖银胡䩮”,表示金兵已经有所警惕。然而,辛弃疾仅仅率领着五十多骑人马,出其不意突入五万金兵大营,生擒叛徒,并全身而退。这样的战果,略有汉朝霍去病以少胜多 (多=匈奴人多)的风范,确实令人缅怀。

辛弃疾率兵来投南宋,但是宋高宗没有抗金的决心(似乎也担心起义军迎回徽、钦二帝),所以,辛弃疾南归之后,义军被解散,安置在淮南各州县的流民中生活;辛弃疾被任命为江阴佥判,当个地方助理小吏。这样的安排,对抗金义军的士气是严重的打击,使他们深感失望。

辛弃疾在各地做了二十多年的文武官吏,进行练兵筹饷的活动,后来他罢官家居江西的上饶、铅山,也接近二十年。他抗金报国的壮志难酬。

辛弃疾又撰有《摸鱼儿・更能消几番风雨》词,此词邓广铭编在淳熙六年(1179年)。淳熙六年(1179 年)与辛弃疾南归之时,已相去17载。这一年,辛弃疾调任湖南转运判官。

《摸鱼儿・更能消几番风雨》是辛弃疾在南方等待多年都无法参与北伐的情况之下写成的:

更能消、几番风雨!匆匆春又归去。

惜春长恨花开早,何况落红无数?春且住!

见说道、天涯芳草迷归路。怨春不语。

算只有殷勤,画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误。蛾眉曾有人妒。

千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?君莫舞!

君不见、玉环飞燕皆尘土?闲愁最苦。

休去倚危楼,斜阳正在,烟柳断肠处!

(参看邓广铭《稼轩词编年笺注》卷一,页96。)

此词的上片抒写惜春、留春、怨春,应是以春事阑珊来反映自己岁月蹉跎。下片借汉武帝时期陈皇后受困喻指自己(主战派)壮志难申,以杨、赵二妃得宠喻指主和派得势。

不过,张隆溪教授引《摸鱼儿・更能消几番风雨》,似乎避谈作品的“讽寓”,张教授的解说词也不涉及南宋“主战派・主和派”的对立。

张隆溪为《摸鱼儿・更能消几番风雨》写了一段解说词,谈及“envious of her beauty (有人妒忌阿娇貌美)”,又判定:杨、赵二妃是 jealous ladies。

笔者对张教授的解说起疑。下面两节,笔者谈谈“长门事”“玉环飞燕……”。

《摸鱼儿・更能消几番风雨》下片首句“长门事”是个典故。传说汉武帝时受困于长门宫的皇后陈阿娇一直渴望重获君主的宠爱,她付出极大的努力(传说她“千金买相如赋”)。辛弃疾据传说衍写出嫉妒的情敌以造谣和诽谤毁了阿娇的希望(“准拟佳期又误”)。

唐宋文人常借阿娇的遭遇暗讽君臣隔阂(关于“士不遇”,请参看王璟《汉武帝时期士人处境探究——以「士不遇」之作为主的考察》,台湾五南图书出版2022年版)。“士不遇”主题常见于中国文学史。

所谓嫉妒的情敌,主要是从“蛾眉曾有人妒”一句释出。

“蛾眉曾有人妒”化用《离骚》第八十九句:“众女嫉余之蛾眉兮。”原作这句之下是“谣诼谓余以善淫”,意思是:嫉妒之人散布“谣诼”来陷害本人(“余”)。

这个“余”,原是《离骚》的抒情主体,也是“被妒之人”。如果“余”借到此《摸鱼儿》的诠释之中,“余”既似是阿娇自称,又隐指受困的辛弃疾本人。

笔者认为,辛弃疾是以阿娇受困来自况:辛弃疾等人的主战之策,在南宋竟无法施展。

中国文学作品中,常见文人借典故抒发不遇之愁(“士不遇”主题),例如:陶渊明《感士不遇赋并序》说,他(陶渊明)在一个冬天下雨的夜里,读了董仲舒《士不遇赋》以及司马迁《悲士不遇赋》,使他不胜感慨。

张隆溪教授说:

According to some legend, A’Jiao or Empress Chen spent a large sum of money to ask the great poet Sima Xiangru to compose the well-known work, “Rhyme-prose on the Long Gate Palace,” but Xin Qiji in this ci lyric says that she was maligned by those who were envious of her beauty, and it was useless even if gold could buy Sima Xiangru’s great work. (p.266)

这解释毫无问题,只是,“those who were envious of her beauty” (见阿娇之美而生妒) 到底和辛弃疾的处境有什么关系?辛弃疾为什么忽然写“阿娇貌美被妒”?

张教授没有解说。

换言之,这首《摸鱼儿》词写了A’Jiao or Empress Chen被人妒忌,想表达什么?难道这首《摸鱼儿》词的主题是“不要妒忌别人美貌”?

英语读者读了“envious of her beauty ”等解说辞,会明白辛弃疾写这首《摸鱼儿》用意所在?辛弃疾为何忽然抨击envious of her beauty? 对此,笔者不能无疑。

问题更大的是“君莫舞,君不见、玉环飞燕皆尘土”的解释。“君”与“余(辛弃疾)”相对,“君”可能指主张和金国和谈的士大夫(王夫之认为绍兴和议实际上符合绝大多数南宋士大夫的想法,参看王夫之《宋论》卷十,见岳麓书社《船山全书》第11册,第217、218页)。下一节,我们略探这问题。

《摸鱼儿・更能消几番风雨》“玉环飞燕皆尘土”,张隆溪教授解释:

He warned those envious ones, however, don’t you “dance with glee,” and then he mentioned two other famous beauties, Yang Yuhuan, i.e., Lady Yang Guifei of the Tang dynasty, whose tragic love story was told most famously by Bo Juyi in his poem, “Song of Everlasting Sorrow,” as discussed in Chapter 8, and Zhao Feiyan (?–1 BCE), Emperor Cheng of Han’s favorite consort and famous for her beauty, her slender figure, and her dance. In this lyric, however, Xin Qiji mentioned these two as jealous ladies who “are now all dust.” So, the theme of envy and its pointlessness become a main point of this ci lyric.

上引一大段话,重点在结尾处(the theme of envy)。

为什么要写“玉环”“飞燕”?张隆溪教授认为:Xin Qiji mentioned these two as jealous ladies who “are now all dust.” 意思是:辛弃疾提及这两个妒妇现在都已成尘土。所以,妒忌没有意义(pointlessness)。

二妃都成尘土,这话自然说得没错,但是,辛弃疾写玉环、飞燕,是为了指斥二人为 jealous ladies?

这种解释,是必须商榷的。

也许,张教授坚执“蛾眉曾有人妒”的“妒”来解说“玉环飞燕”?其实,辛弃疾此词的下片,矛头不指向“玉环飞燕”,而是指向“君”:

君莫舞,

君不见,

玉环飞燕皆尘土!

Don’t dance with glee,

Don’t you seeYuhuan and Feiyan are now all dust!

原文中的“君”(即译文中的you), 到底指什么人?张教授没有解释。

笔者个人的看法是:既然辛弃疾说Don’t you see / Yuhuan and Feiyan are now all dust! 那么,理所当然,那you (“君”) 就不是玉环、飞燕。

因此,下片所针对的,不是“玉环”“飞燕”,而是那些看着“玉环”“飞燕”的人。辛弃疾叫“君 / you” 多看看杨、赵二妃的结局。

辛弃疾告诉这些“君 / you”:“玉环”“飞燕”曾经极得圣宠,后来还不是化作尘土?换言之,“君 / you”难道要学二妃吗?主和派诸君在朝廷专宠得势的日子,岂是永久的?

稼轩词有善用典故之名(参看缪钺、叶嘉莹《灵溪词说・正续编》北京大学出版社,2014年,页325、页341)。《摸鱼儿・更能消几番风雨》下片“长门事”“蛾眉”“玉环”“飞燕”就涉及四个典故。

综合上面两个小节的分析,笔者整理出辛弃疾《摸鱼儿・更能消几番风雨》下片的主要意蕴:

1.长门(阿娇): 辛弃疾自比 (主战派-在朝中失势)

2.玉环、飞燕: 喻辛弃疾之政敌 (主和派-在朝中得宠)

按照张隆溪教授对待文学作品“不轻言讽寓解释 (allegorical interpretation)”的立场,辛弃疾《摸鱼儿・更能消几番风雨》似乎有没有allegorical meaning。

请读者注意:张教授没有用“讽喻”来作为 allegory 的对等词,而是用自铸的“讽寓”一词。

张教授用中文写过《讽寓》一文,最初发表在《外国文学》2003年第6期(2003年11 月) ,后来收在赵一凡、张中载、李德恩主编的《西方文论关键词》一书里,见《西方文论关键词》,外语教学与研究出版社2006 年版,第126—134页。

张隆溪教授对政治化解释,也没有好感。于是,《摸鱼儿・更能消几番风雨》所写“长门事”、“玉环”、“飞燕”,在张教授眼中,都不和南宋政局发生关系。

问题是,既然不能轻言作品的allegorical meaning,那么,张教授所说的 Yuhuan and Feiyan 是 jealous ladies 的说法从何处而来?辛弃疾这首《摸鱼儿・更能消几番风雨》专门写妒?

《摸鱼儿・更能消几番风雨》没有片言只语道及“玉环”、“飞燕”是妒妇。“玉环”、“飞燕”的字面意义哪有 jealous?

或曰:下片开端,有“蛾眉曾有人妒”,提及“妒”。但是,阿娇有人妒,和下文有关系吗?

一般而言,赵飞燕是美人的代表,例如李白有诗:“借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新妆”。再如,唐代诗人徐凝在他的《汉宫曲》中形容“水色帘前流玉霜,赵家飞燕侍昭阳。掌中舞罢箫声绝,三十六宫秋夜长 ”。掌中舞是赵飞燕的代表标志。据说,“身轻如燕”这成语也源自赵飞燕舞姿。

杨玉环,是红颜薄命的代表人物,白居易《长恨歌》以“梨花一枝春带雨”写她的娇美 ;又写她“宛转蛾眉马前死”,多少对杨玉环的死寄予同情。(不过,卫道之士视赵飞燕、杨玉环为祸水)。

中国历史上,实有很著名的妒妇。唐朝房玄龄之妻卢氏宁死不愿丈夫纳妾,还有宋朝陈慥(字季常)之妻柳氏以妒悍著称。这两人之妒名远播,可谓妒中佼佼。

既然“Yuhuan and Feiyan 是 jealous ladies 的说法”辛弃疾没有明写,那么,凭什么说《摸鱼儿》写玉环飞燕,就是针对她们的envy ?

遭妒的“蛾眉”是美人,而“玉环”、“飞燕”也是美人,何以这两个美人不遭人妒,反而去妒人?辛弃疾的思路这般前后不一吗?

这首《摸鱼儿》词,是不是辛弃疾写来反击朝中有人妒忌自己(辛弃疾)?

邓广铭笺注《稼轩词编年笺注》指出:“〔辛稼轩〕中年被劾乃淳熙八年后事”(页99),而此词的题下小序注明“淳熙乙亥”(淳熙六年;公元 1179 年)。另参蔡义江、蔡国黄《辛弃疾年谱》,齐鲁书社1987年版,页118。

据年谱提供的信息,《摸鱼儿・更能消几番风雨》这首词写在稼轩遇妒被劾事之前。

玉环、飞燕都是宠妃。辛弃疾写玉环、飞燕,指二妃专宠一时。读者诸君可愿考虑笔者的说法:“玉环、飞燕,喻辛弃疾之政敌 (政敌在朝中得宠、得势)”?

这些得宠之人与辛弃疾政见相左,辛弃疾提醒他们“君莫舞”,意思是:你们(主和派得到皇帝宠信),却也不必得意洋洋。

辛弃疾针对的是“君”,而不是玉环、飞燕。

杨玉环在历史记载中并非以“妒”为主要标签,其形象的核心是美貌、才艺及宫廷悲剧。

白居易《长恨歌》重点描绘爱情悲剧,未提“妒”;杜牧《过华清宫》侧重批判唐玄宗大宠杨妃,也没有将杨贵妃塑造成妒妇。——这两篇写杨妃,是极具代表性之作。

辛弃疾在词中何处将杨玉环形容为jealous lady? 将杨玉环形容为jealous lady, 是辛弃疾表达的意思,还是张隆溪教授自己的观点?

无论如何,南宋皇帝对辛弃疾主战之策,甚为冷淡。因此,倾向主战的辛弃疾长时间待在南方当地方小官小吏。主和派则长期专宠得势。

若说,南宋朝廷中有人妒忌辛弃疾,这似乎不无道理,但是,写此《摸鱼儿》时,辛弃疾被调往湖南,他只有“闲愁”,实际上此时辛弃疾被冷待,没有什么可妒的。

因此,辛弃疾以“闲愁最苦,休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处”作结。“闲愁最苦”直接道出他被投闲置散,而“闲”是最苦的。

在文学阐释方面,张隆溪教授对于“字面意义”守得甚紧。张教授说:“……我非常反对这种为了某种宗教、伦理、政治之目的而歪曲、误读、误解作品文意的阐释,所以我在《讽寓解释》书中特别强调文本本意的重要,认为一切阐释都必须以原文字面意义为基础。”(语见张隆溪《略论“讽寓”和“比兴”》,载《文艺理论研究》2021 年第1期,页7。) 对“字面意义”以外的“讽寓”,张教授不轻易采信。

《Allegoresis / 讽寓解释》有副书题:“Reading Canonical Literature East and West (东西方经典的阅读)”,讨论的对象是“经典的阅读”。可是,不知道为什么,张教授似乎从(有限的)“经典的阅读”延伸至“一切阐释”。

“一切阐释都必须……”这样“规范主义”(prescriptivism)的立场,在实际操作时,恐怕会遇上重重困难,因为不少人主张:作品贵在有“言外之意”(参看《文心雕龙·隐秀篇》)。

“都必须以原文字面意义……”难以应付文学作品的“万端之变”。《文心雕龙・知音》指出:“各执一隅之解,欲拟万端之变”是片面的(Stephen Owen, Readings in Chinese Literary Thought. Harvard Univ Asia Center, 1992, p.289)。

无论如何,经典也好,非经典也好,张教授对“讽寓解释”都是态度审慎的,因为“讽寓解释”得出来的另外一层意义往往归结于宗教、道德或政治的意义,具有强烈的意识形态色彩。张教授又认为:政治化的讽寓解释“对文学、对作家和诗人,对整个文化传统都有极大的危害。”

辛弃疾词多用典故,而典故有时候很难纯粹“以原文字面意义为基础”就解释得通,这里再举一例:辛弃疾《贺新郎・绿树听鹈鴂》(程郁缀选注《历代词选》页512):

绿树听鹈鴂。更那堪、鹧鸪声住,杜鹃声切。

啼到春归无寻处,苦恨芳菲都歇。

算未抵、人间离别。

马上琵琶关塞黑,更长门、翠辇辞金阙。

看燕燕,送归妾。

将军百战身名裂。向河梁、回头万里,故人长绝。

易水萧萧西风冷,满座衣冠似雪。

正壮士、悲歌未彻。

啼鸟还知如许恨,料不啼、清泪长啼血。

谁共我,醉明月。

上引“马上”三句,用王昭君、陈皇后、卫国庄姜三妇人故事。“将军百战身名裂 ”指涉汉朝李陵兵败、“向河梁”指涉李陵送苏武、“易水”句指涉荆轲故事(邓广铭《稼轩词编年笺注》第777页附录二引刘永溍的话:“稼轩此词列举别恨数事,打破前人前后二阕成规……”)。

请注意:《贺新郎・绿树听鹈鴂》字面完全没有提到王昭君、陈皇后、庄姜、李陵、苏武、荆轲。

单看“琵琶”“长门”“燕燕”“身名裂”“河梁”“易水”的字面,普通读者难以掌握其中底蕴,而不明白“字面意义”以外的指涉(王昭君、陈皇后、庄姜、李陵、苏武、荆轲的典故含义),读此《贺新郎・绿树听鹈鴂》词实是味同嚼蜡。

张隆溪教授所谓“一切阐释都必须以原文字面意义为基础”,在实际阐释之中,怎样运作?希望张教授以《贺新郎・绿树听鹈鴂》为中心,为读者示范一下。

张教授自己说明“以原文字面意义为基础”之论的来历,他说:“我在《讽寓解释》书中特别强调文本本意的重要,认为一切阐释都必须以原文字面意义为基础。”《讽寓解释》就是Allegoresis: Reading Canonical Literature East and West (Cornell UP,2005)。

《Allegoresis (讽寓解释)》2005年出版。到了2021年,张教授发表《略论“讽寓”和“比兴”》,时间已过了15-16年。在这十几年之间,张教授对这问题的看法似乎没有大变动。

如果看法没有很大的变动,那么,这“一切阐释都必须以原文字面意义为基础”的基本观点(立场)自然会影响2022年撰写的A History of Chinese Literature (2023) 。

张教授对《摸鱼儿・更能消几番风雨》下片的解说(看法),会不会是迴避“諷寓解釋”而且 “以原文字面意义为基础”进行阐释的结果?

张隆溪教授主張“一切阐释都必须以原文字面意义为基础”,那麼,杨玉环、赵飞燕是妒妇(jealous ladies)這阐释是基于《摸鱼儿》哪些字眼的字面意义?

另一方面,2006年,张隆溪教授在《讽寓》一文中说到:“如何在字面意义和讽寓意义之间达到合理的平衡,正是阐释学上一个重要问题。 ”(赵一凡等编著《西方文论关键词》,2006年,页131)。

要“达到合理的平衡”,分明是承认:“讽寓意义”也有它的地位。“讽寓意义”有力与“字面意义”分庭抗礼。

在实际评论中,我们如果只说“合理的平衡”、“阐释学上一个重要问题”,将会是无济于事的,因为这些话语对读者的实际帮助不大,例如,就本文所举作品为例,使用“胡䩮”之“燕兵”是宋人义军还是金兵?玉环、飞燕是妒妇(jealous ladies)还是特指得宠之人?

这类问题,都涉及诠释的实践(interpretive practice)。在实际个案的诠释中,理论和原则没有多少用武之地。务实的考证、剖析才有可能产出可靠的成果。考证与纸上谈兵,完全是两回事。

按照张教授的解说(p.265-266),辛弃疾《摸鱼儿》写有人妒忌阿娇美貌,又写玉环飞燕是妒妇(jealous ladies),全篇的主旨是妒和妒之无意义(the theme of envy and its pointlessness. p.266)。这theme of envy是张隆溪教授的释义,属于私见。

张教授自然有权坚持个人的见解。这也不妨碍我们发问:还有哪位中国词学研究者认同《摸鱼儿・更能消几番风雨》的主旨是:(the theme of) envy and its pointlessness?

依张教授之见:稼轩词《摸鱼儿》开头写惜春,中间写“美人遭妒”“妒妇”,结尾写暮色。我们想问: the theme of envy和惜春、暮景有何必然关系?按张教授这解释看去,《摸鱼儿》就是写得支离破碎!

我们读者希望张隆溪教授详细解释“《摸鱼儿》写妒和妒妇”所为何事。擅用典故的辛稼轩不可能同意“一切阐释都必须以原文字面意义为基础”之论。

有些书评作者认为张隆溪教授的A History of Chinese Literature (2023)可以代表“中国人的视角”,因此,笔者有兴趣知道“《摸鱼儿》写妒和妒妇”这观点到底代表哪些中国人的视角。

总之,本文得出的结论是:辛弃疾《鹧鸪天‧壮岁旌旗拥万夫》所写“燕兵”是金国之兵;《摸鱼儿‧更能消几番风雨》所写“玉环飞燕”是隐指南宋朝廷中的得宠得势之人(有可能喻指主和派得势)。

上面这两个论点,与张教授所说(our soldiers、jealous ladies),截然不同,其理据和相关考证论析已见于上文,谨提供给读者参考。

附记一: 张教授实践了“(阐释)以原文字面意义为基础”?

笔者这篇小文的焦点,不纯粹放在“燕兵”、“玉环飞燕”的指涉(referents),而是放在“(阐释)以原文字面意义为基础”的可操作性(practicability)和可行性(feasibility)到底有多少——读辛弃疾词,能否自限于“以原文字面意义为基础”?

“燕兵”会不会是指金兵?有可能。宋朝人写成的史书中,“燕兵”就是指金人控制下的士兵。

《摸鱼儿・更能消几番风雨》下片开头三字是“长门事”,假如坚持“(阐释)以原文字面意义为基础”,那么,见“长门”,可以联系《长门赋》,但是字面上完全没有写阿娇买赋。史书《史记》《汉书》也无阿娇赠司马相如“黄金百斤”的记载。换言之,“原文字面”并无阿娇。

此外,辛弃疾想说“杨玉环是妒妇”吗?词中的“玉环”不指“杨玉环得宠”,反而指向“玉环”字面所无的“妒”吗?张教授的“妒妇之论”,是以《摸鱼儿》中哪些字眼的字面意义为基础?

“杨玉环是妒妇”这说法,有“原文字面”为依据吗?答案是没有。

上面这类问题,都是“(阐释)以原文字面意义为基础”必须面对的,也是辩论时无法避开的环节。

关于诠释问题,读者还可以参看洪涛《1079年,一首诗差点就令苏东坡送命?——谈政治化诠释、案件之本末和编年(读张隆溪教授的英文版中国文学史・十七)》。

辛弃疾和他的前辈陆游都是主张对抗金人入侵的南宋人。辛弃疾《摸鱼儿》表达了不能北伐抗金的失落之感,陆游也有不少作品表达此意。陆游《剑门道中遇微雨》:

笔者在洪涛《“戍轮台”“入剑门”的底蕴——谈陆游的“天问”和今人的“摘句批评”(读张隆溪教授的英文版中国文学史・三十一)》一文中指出陆游《剑门道中遇微雨》的重点,并非如张教授所说那样:陆游入剑门之际一心想着做大诗人。

笔者认为,“当大诗人”根本不是陆游入剑门关时的志愿。陆游宁愿在关外从戎抗金。

“此身合是诗人未?”其实是陆游对自己入剑门关后只能“弃武从文”感到失落。陆游是向苍天诘问:“难道我陆游命中注定只能当诗人?”。

张隆溪教授说:“如何在字面意义和讽寓意义之间达到合理的平衡,正是阐释学上一个重要问题。 ”(赵一凡等编著《西方文论关键词,页131)。这是一针见血之言。

过度注重“此身合是诗人未”的字面意义,认定陆游为“当大诗人”而耿耿于怀,恐怕是不得要领的。

南宋的主战派往往有“爱国”之名,其恢复中原的立场也容易得到文学史家的好评。不过,南宋著名的主战派韩侂胄(1152-1207)却被评为“奸相”(见《宋史·宁宗本纪》 )。

韩侂胄起用辛弃疾,意欲为自己造势,但是,辛弃疾指出当时南宋战备不足,和韩侂胄意见不合。

开禧三年(1207年)韩侂胄伏诛,朝廷暴其罪恶于中外(蔡义江、蔡国黄《辛弃疾年谱》齐鲁书社,1987年,页288)。

对外战争不是靠纸上谈兵,因此,我们不必单看历史人物的“主战・主和”立场便即评定其历史地位。盲目鲁莽的有作为、主动出击,国家可能反而蒙受巨大的损害。

关于爱国之评和史家的书法,读者还可以参看:洪涛《古人的仇外、近人的“patriotic”——谈文学史家的“书法”和表彰之词(读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十七)》一文,载腾讯网“古代小说研究”2024年10月15日。此文指出:陈与义、李纲、陆游、范成大、张元干等南宋人都仇视金国人。

【相关阅读】

本文经作者授权刊发,转载请注明出处。

.jpg)

.jpg)

.jpg)